全員理系なので大丈夫だとは思いますが、単位体積当たりの質量のことです。

私が小学生の時に、よくやった遊びがあります。

まず「3秒以内に答えなさい。」と言ってから、

「鉄5キロと綿5キロはどっちが重いか?」という質問をします。質問が終わると、「1,2,3」と数え、答えないと「ハイだめー」などと言って冷やかします。

さて、小学生にする質問ですが、答えはわかりますよね。「鉄」…などと考えた人はいないでしょうね。

どちらも「5キロ」なのですから、同じ重さです。

ここで、思わず「鉄」と考えてしまうのは。綿よりも鉄のほうが、同じ体積だったら思いから、つまり密度が大きいからです。

密度が大きい・小さいと、重い・軽いは別のことですが、混同しやすいので気を付けてください。

ヒトの体の密度は、ほとんど水と一緒です。息を思いっきり吸えば水に浮きますし、息を全部吐けば沈みます。

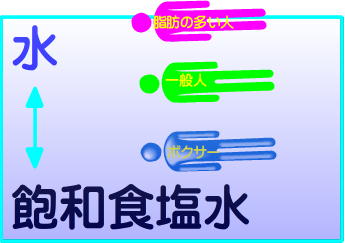

ヒトの体脂肪率によっても密度は異なります。

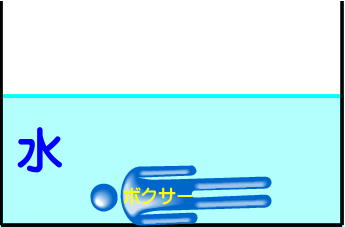

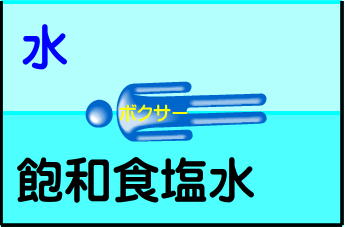

ボクサーのように筋肉質で体脂肪率の極端に低い人は密度が大きく、水に浮きません。きっと水泳は苦手なはずです。

しかし、死海には浮きます。(死海が何かについてはコチラ)

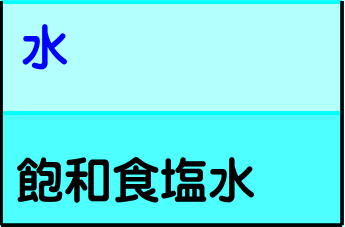

飽和食塩水と真水は、密度が違うので、飽和食塩水の上に、真水を静かに乗せると、しばらくは分離したままです。

ここに、ボクサーのように体脂肪率が低い人を置いたらどうなるでしょうか。

こんな風に、飽和食塩水よりも上で、真水よりも下の部分に留まります。

さらに、これを層にしないで、少しずつ変化した食塩の濃度勾配を作ると、人によってとどまる場所が異なる。

逆に、とどまる位置によってその人の密度がわかることになる。

もちろん、この関係は、様々な物質にもあてはまります。

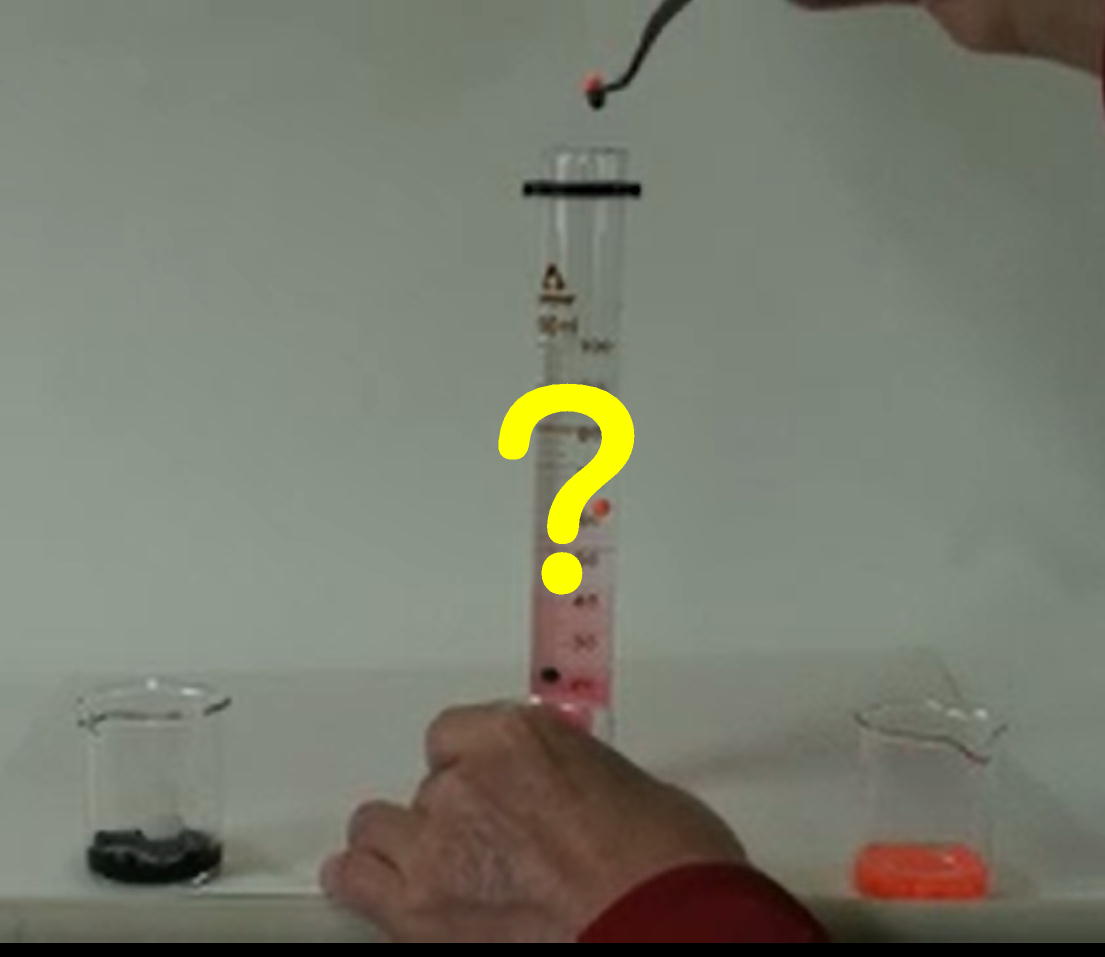

実際の映像を見てみましょう。

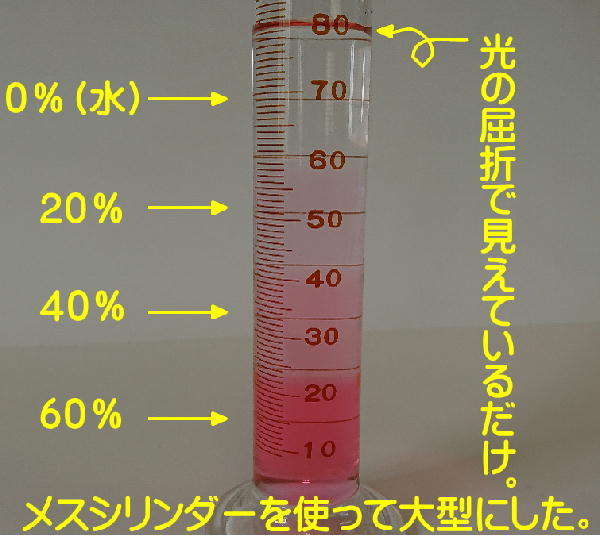

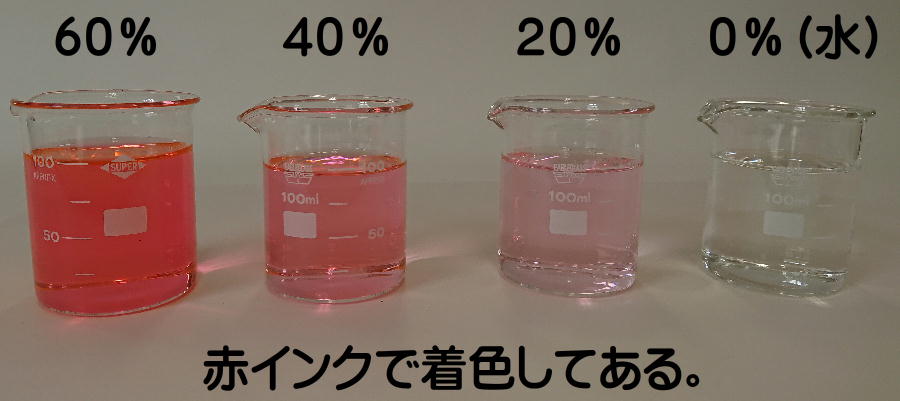

食塩水よりも作りやすいショ糖で濃度勾配を作ります。

ショ糖液の各濃度の密度は以下の通り。

60% 1.29

40% 1.18

20% 1.08

0%(水) 1.00

層を作ってみましょう。

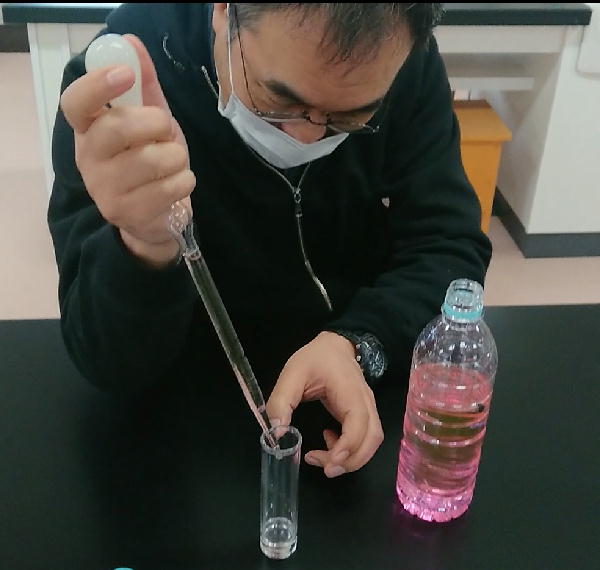

駒込ピペットで、混ざらないように慎重に入れていきます。

(ちなみにこの人は、森田先生の友人) 写真をクリックすると動画が見られます。

動画