有性生殖をする生物の細胞には、必ず複相(2n)の細胞と、単相(n)の細胞の2種類があります。

接合から減数分裂をするまでが複相(2n)の細胞で、減数分裂から接合までが単相(n)の細胞です。

生命が誕生した初期のころは、無性生殖だけで増殖していたと考えられます。

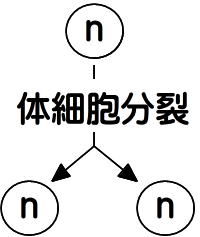

無性生殖は、こんな感じですね。

ここで、「n」とは何かについて説明しましょう。

「n」とは、「セット」のような意味だと思ってください(numberから来ています)。

「n」は「1セット」、「2n」は「2セット」の意味です。

「n」という記号に気を取られてしまいますが、大切なのは、「1」か「2」かです。

「n」は本来「1n」なのですが、この1が省略されているのが紛らわしいですね。

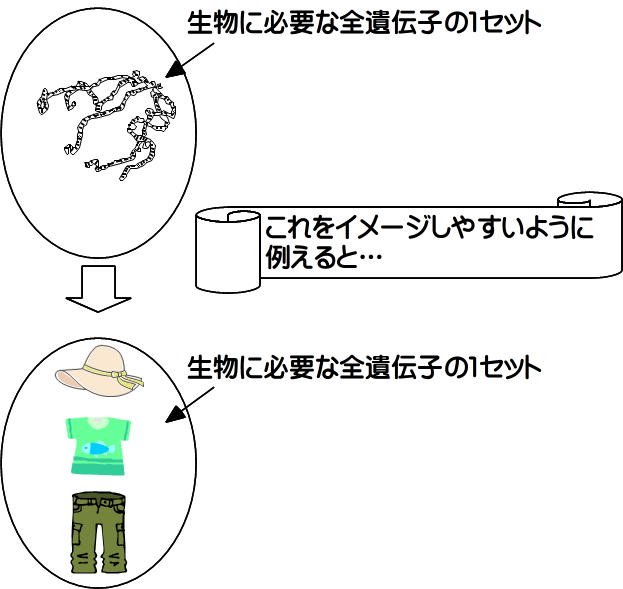

さらに、何の「セット」なのかというと、生物に必要な遺伝子の「セット」です。

「n」は生物に必要な遺伝子を1セット持つ細胞、「2n」は生物に必要な遺伝子を2セット持つ細胞という意味です。

本来、細胞は必要な遺伝子を1セット持つ単相(n)の細胞だったと思います。

しかし、現在、無性生殖だけを行うこの古い形態の生物はあまりいません(私はアメーバぐらいしか知りません)。

進化の早い段階で有性生殖をおこなうようになり、現在ではほとんどの生物が有性生殖をおこないます。

(動物のように有性生殖だけの生物もいますし、植物のように無性生殖と有性生殖の両方を行う生物もいます)

有性生殖は、お互いの持つ遺伝子を交換して、多様性(バリエーション)を増やすために行います。

「遺伝子」というのがイメージしにくいので、下のようなもので例えることにします。

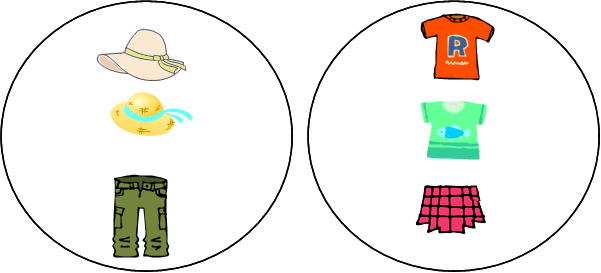

生物に必要な遺伝子の1セットを、洋服の1セットに例えました。

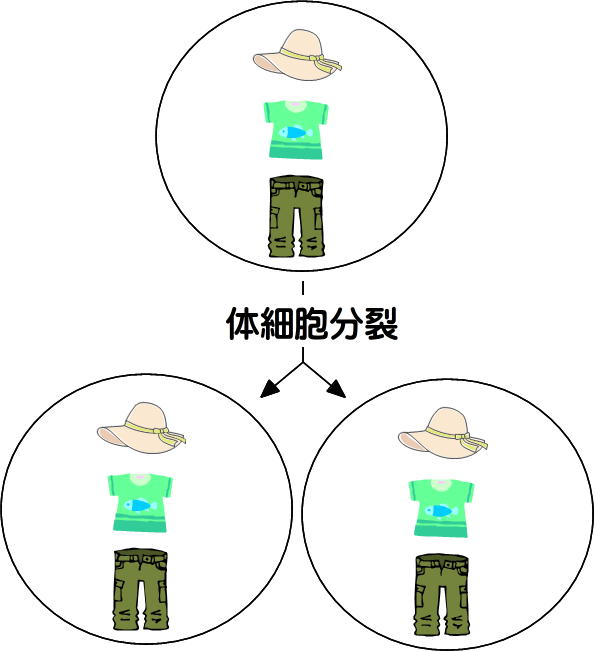

これで、もう一度無性生殖だけの増殖を考えてみましょう。

こんな感じになります。

全て、同じ遺伝子(同じ服装)のクローンになります。

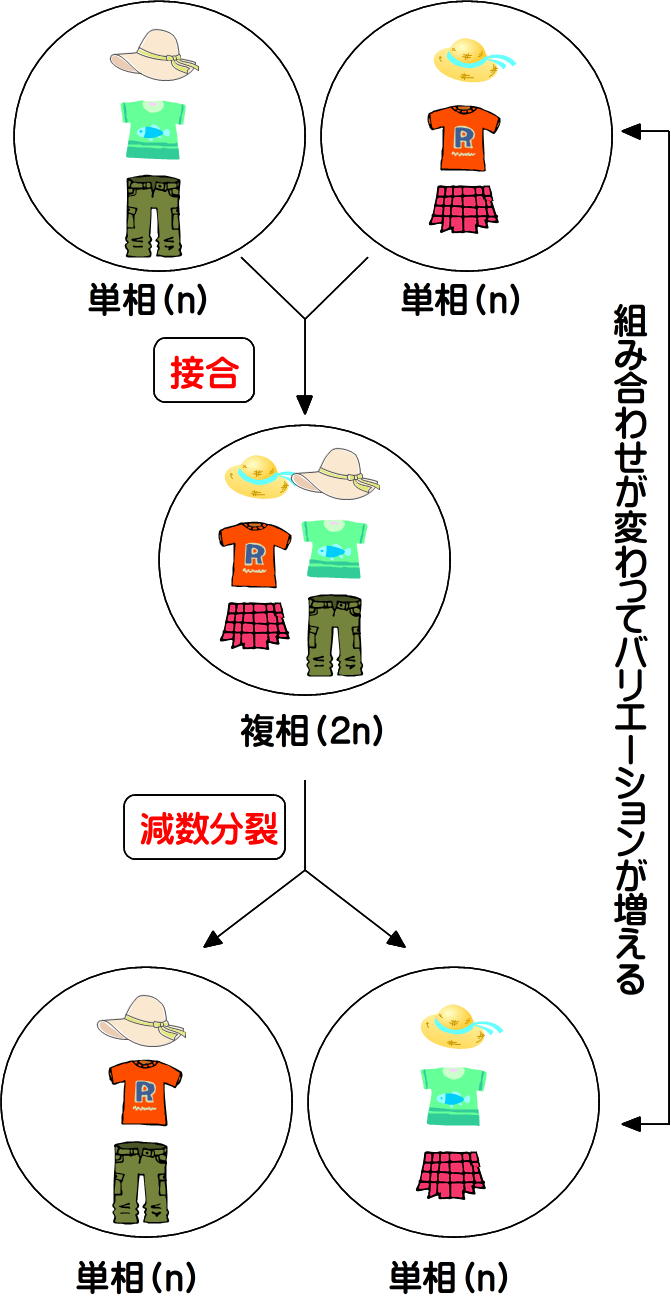

このたとえで、有性生殖も見てみましょう。

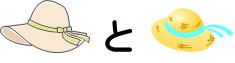

単相(n)は1セット分の遺伝子(服装)で、

単相(n)の細胞が、接合して1つの細胞になると、2セット分の遺伝子(服装)をもつ、複相(2n)の細胞となります。

そして、複相(2n)の細胞が減数分裂によって、元の単相(n)の細胞に戻ります(*)。このとき、染色体の組み合わせが変わり、持っている遺伝子にバリエーションが増えます。

有性生殖は、この繰り返しです。

多細胞生物の場合は、2種類ある細胞のどちらで、多細胞体を作るのかは、生物によって異なります。

我々ヒトを含めた動物は、一般に複相(2n)の細胞で多細胞体を作り、単相(n)の細胞は卵や精子などの配偶子として、わずかな時間出現するだけです。

しかし、コケ植物では、逆に単相(n)の細胞で多細胞体を作り、複相(2n)の細胞は大きさも時間もわずかに出現するだけです(写真はコチラ)。

海藻の中には、どちらの細胞でも似たような多細胞体を作るものもいます。

複相(2n)の細胞から、単相(n)の細胞に戻るときには、遺伝子を半分にする必要がありますが、半分にすればいいというわけではありません。

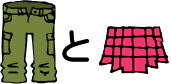

下の図のようになってしまったら大変です。遺伝子(服装)が1セットにならなくなってしまいます。

なので、

、

、  、

、

は、減数分裂の時に、必ず分かれて、別々の細胞に入らなくてはなりません。

このように、同じパーツの遺伝子を乗せていて、対になっている染色体を相同染色体といいます。

ここまで読んで、もう一度[調べよう](2) 相同染色体とは何かを読んでください。