第5回(平成10年3月6日 於熊谷高校)

第5回(平成10年3月6日 於熊谷高校)

テーマ:魚から耳石を取り出す

参加者:平岩(越谷南高)、阿部(熊谷高)、山口稔子(熊谷高)、小林(熊谷高)、敬称略

内容:魚の耳石を取り出し観察する。

生物の科学 遺伝 別冊No.10 「とっておき生物実験」の「耳石で調べる魚の年齢と成長(伊藤康夫)」を参考に行いました。

〈準備〉

Fig.1 マアジの頭部(煮たもの)・・・焼いたものでもOK

Fig.1 マアジの頭部(煮たもの)・・・焼いたものでもOK

〈方法〉

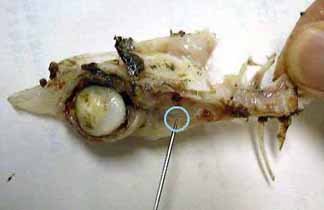

- マアジの頭部から骨以外の部分(眼、皮、身など)を箸で外し、頭骨を取り出す(Fig.2、Fig.3)。

Fig.2

Fig.2  Fig.3

Fig.3

耳石は脳の外側後方に左右一対ある(Fig.4-6)ので、頭骨を正中線で切断し(ピンセット、柄付針を利用)、脳を取り除くと見つけられる。

Fig.4

Fig.4  Fig.5

Fig.5

Fig.6

Fig.6

〈注意点〉

- 魚類は頭骨の中に内耳のみを持ち、人間のようないわゆる耳を持たないが、まさに人間でいう耳の位置に耳石(Fig.7)が存在する。

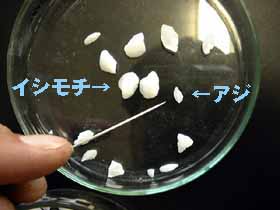

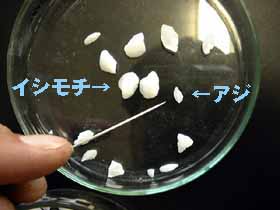

- 魚の種類はマアジでなくても良いが、頭部が小さいほど耳石も小さく取り出しにくい。また、イワシは骨が軟らかい点から取り出しにくい。グチは別名イシモチ(石持ち)の名が示すように、マアジ等に比べると頭部の大きさの割に大きい耳石を持っているので面白い(Fig.8)。他に、タイ、サンマなどからも取り出すことができるが、手頃に手に入り、取り出しやすい大きさを考えると、マアジが適当と思われる。

- 調理しないで生の頭部を利用しても耳石は取り出せる。生の場合は眼の構造や脳、神経(特に視神経)の観察も同時に行える。ただ、耳石を取り出すことだけが目的ならば、調理したものを利用したほうが頭骨以外の部分を取り外しやすく、頭骨も切断しやすい。生で観察した後、煮て、耳石を取り出すという形でもいいかもしれない。

Fig.7

Fig.7  Fig.8

Fig.8

〈参考〉

- 耳石は内壁から分泌された石灰質が層をなして形成されるもので、その形成の速度は季節によって異なる。そのため耳石には独特の溝と模様(輪紋)があり、耳石から年齢を決定することができる(Fig.9)。

Fig.8

Fig.8

- 耳石はからだの平衡調節の機能を持ち、魚が運動すると内耳のなかの内リンパ液が動き、耳石がずれることにより、感覚毛を刺激する。また、耳石には、音受容の機能もあるといわれている。

〈参考文献〉

- 伊藤康夫:耳石で調べる魚の年齢と成長.遺伝,別冊No.10

44-48(1998)

- J.R.ノルマン:魚の博物学.pp.147-150,社会思想社(1970)

田沼 保:魚類生理学.pp.251-258,恒星社厚生閣(1980)

塚原 博:魚のおもしろ生態学.pp.198-200,講談社(1995)

〈おまけ〉

- マアジの身を利用した横紋筋の観察

- 生の身の部分を薄く剥ぎ取ってスライドガラスに載せ顕微鏡で観察したところ、横紋筋がよく見えた。メチレンブルーで観察したところ多核であることも確認できた。身近な魚を利用しての実験は、生徒にとっても生物が身近になるので、良い教材になるのではと思った。

小林知子(熊谷高校)

第5回(平成10年3月6日 於熊谷高校)

第5回(平成10年3月6日 於熊谷高校)

第5回(平成10年3月6日 於熊谷高校)

第5回(平成10年3月6日 於熊谷高校)

Fig.1 マアジの頭部(煮たもの)・・・焼いたものでもOK

Fig.2

Fig.2  Fig.3

Fig.3Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.7  Fig.8

Fig.8 Fig.8

Fig.8