第9回(9月4日於熊谷高校)

テーマ:葉っぱにプリント(光合成によるデンプン形成)と葉の色素の分離

参加者:平岩(越谷南高)、森田(川越女子)、真下(吹上高)、茂木(吹上高)、阿部(熊谷高)、小林(熊谷高)、山口(熊谷高)

内容:

- 緑葉が光合成でっくりだした同化デンフンをヨード液で染める方法を利用して葉っぱに写真のネガをプリントする。

- 緑葉の色素を有機溶剤(溶媒)を用いて分離する。

予定では1.のみであったが、当日、あいにくの曇り空で、1.がうまくいかない恐れがあったので、急きょ2.も実施した。

1.葉っぱにプリント(光合成によるデンプン形成)

〈準備〉

アサガオ、ヘチマ、ワタの葉(参考資料ではクズの葉を使用ということになっていたが、用意できなかった)、白黒写真のネガ、熱湯、エタノール、ヨウ素ヨウ化カリウム液、ビーカー、試験管ばさみ、ガスバーナー、三脚、金網、温度計、ピンセット

〈方法〉

fig.1

fig.1  fig.2

fig.2

fig.3

fig.3  fig.4

fig.4

fig.5

fig.5  fig.6

fig.6

fig.7

fig.7  fig.8

fig.8

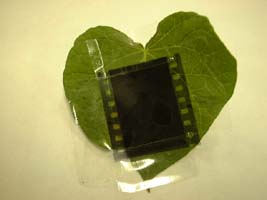

- 写真にネガを密着させて(fig.1)、光の当たるところに1日放置する。

(今回は、曇りであったため、電灯を利用し、光を補充した)(fig.2)。

- ネガをはずした葉を熱湯に入れ、3分ほどゆでる(fig.3、4)。

- ゆでた葉をエタノールの中に入れ、脱色する。工タノールは、60〜70℃の湯で湯煎する(fig.5)。

- 工タノールでクロロフィルを抜いた葉を、ヨウ素ヨウ化カリウム液につけると(fig.6)、写真のネカを通して光が当たった部分だけが光合成を行って同化デンプンを作り出し、ヨウ素ヨウ化カリウム液と反応してネガの絵柄が現れるはずだったが、うまくいかなかった。

〈原因、その他〉

fig.9

fig.9

- 日照不足

- ネガの絵柄が細かすぎた、コントラストも良くなかった。

(ネガのかわりにアルミホイルを利用したものには、fig.7、8に見られるように変化がみられたので、ネガ等、プリントするものを工夫した方がよい)

- ヘチマやワタの葉は方法の3の段階で、葉がパリパリに堅くなってしまいうまくいかなかった(fig.9)。材料とする葉の検討、葉を熱湯でゆでる時間や、エタノールでの脱色の程度などの検討が必要だと思われる。

2.葉の色素の分離

く準備>

シロツメクサ、ァセトン、石油工一テル、メタノール、少量の水、試験管、駒込ピペット、乳鉢、乳棒

く方法>

fig.10

fig.10  fig.11

fig.11

- シロツメクサの葉をちぎって乳鉢に入れ、乳棒で軽く押しつぶす。アセトン10m1を加え、さらに押しっぶして色素を抽出する。このとき、葉をすりっぶすのではなく、押しつぶして色素を抽出したほうが良い(fig.10)。

- 1.で抽出した液を2ml試験管にとり、石油工一テルを4ml加える。

試験管下層にカロテノイド、上層にクロロフィルが分碓する(fig.11-左)。

- 2.で分離したクロロフィルを2ml試験管にとり、同量のメタノールを加える。

試験管下層にクロロフィルb,上層にクロロフィルaが分離する(fig.11-右)。

このとき、分離が悪い場合は少量の水を加えると良い。

くおまけ〉

抽出したクロロフィルに強い光をあてると、蛍光がよく観察できた。

<参考資料>

「いのちを感じる遊び事典」p74〜75,山田卓三,農文協

文責 小林知子(熊谷高校)

Omnisサークル次回活動の予定

日時 10月2日(土)3:00

場所 埼玉県熊谷高等学校 於生物室

テーマ 葉っぱにプリント(光合成によるデンプン形成)−その2−

&光合成で発生する酸素を集める。

参加自由。希望者は連絡下さい。 ymorita@mb.infoweb.ne.jp

トップページに戻る

fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

fig.5

fig.6

fig.7

fig.8

fig.9

fig.10

fig.11