第96回(令和2年4月5日於埼玉県立所沢高等学校)

第96回(令和2年4月5日於埼玉県立所沢高等学校)

テーマ:メセルソンとスタールの実験のモデル化

参加者 阿部(松山高) 森田(所沢高)

はじめに

メセルソンとスタールの実験は、シンプルでわかりやすいものであるが、高校生の中には、イメージしにくいものもいる。

「物が途中で止まる」「密度によって、位置が変わる」「バンドになる」ということがわかりにくいようである。

そこで、メセルソンとスタールの本質的な部分を可視化できるモデル実験を考えてみた。

材料・準備するもの

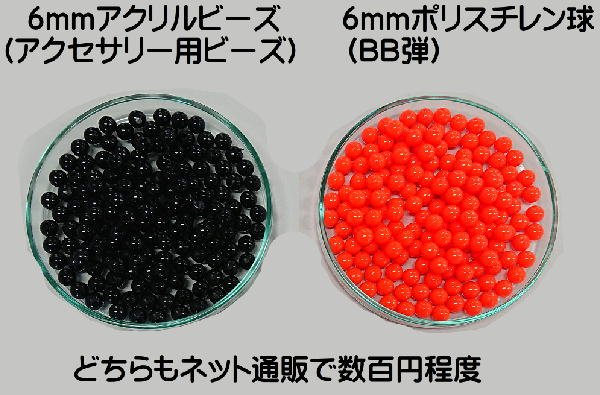

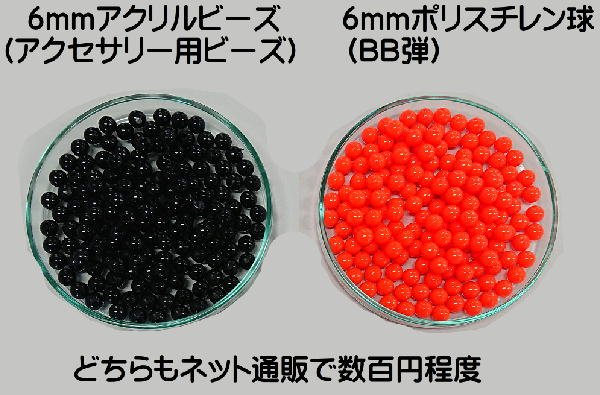

60%、40%、20%のショ糖液 ポリスチレン球(6mm BB弾)、アクリル球球(6mm アクセサリー用のビーズ)

アクリル球は、アクセサリー用なので、穴が開いているものしかなかった。

逆にポリスチレン球はBB弾なので穴が開いていない。

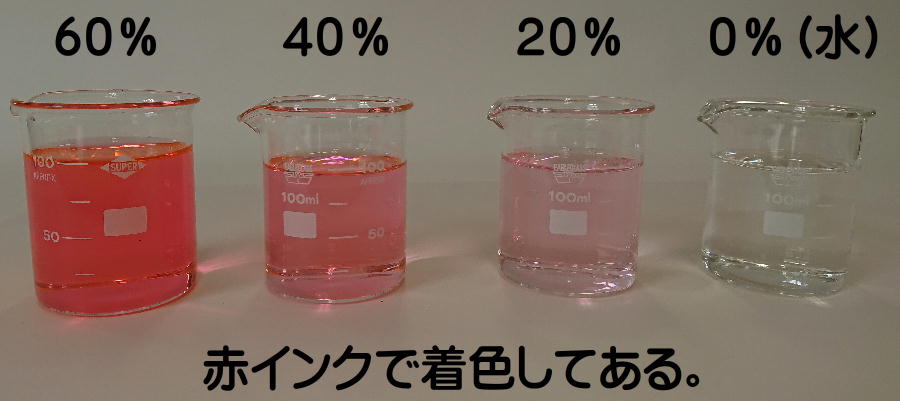

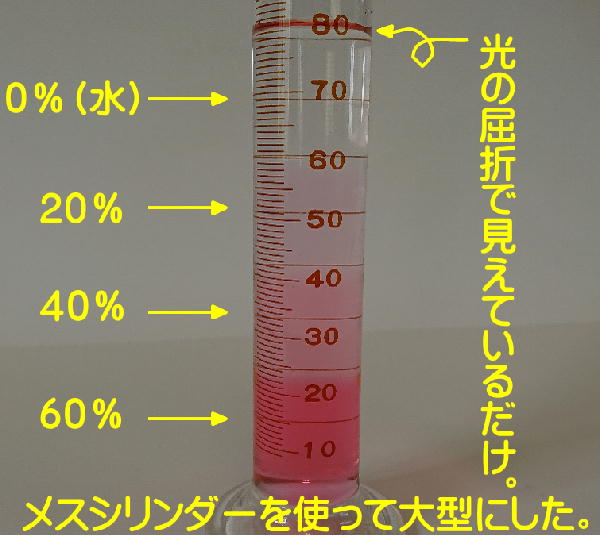

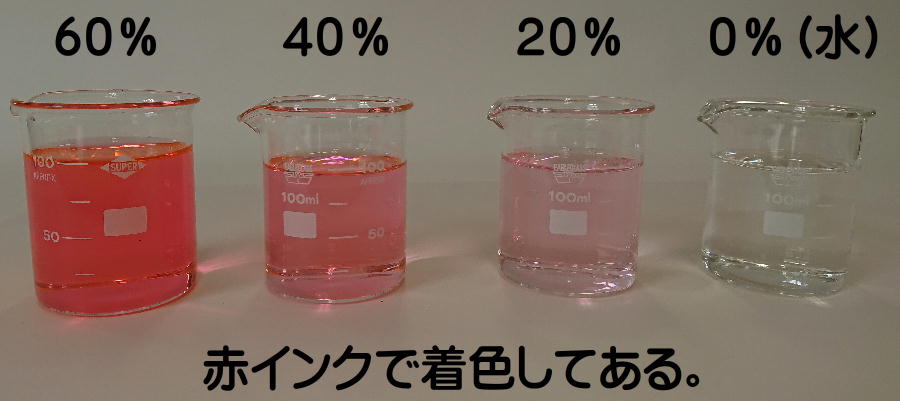

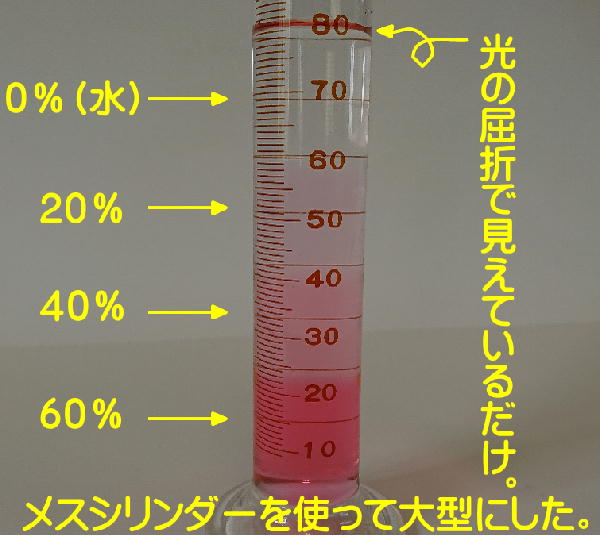

ショ糖液。

濃度がわかるように赤インクで着色した。

方法

1.ショ糖液の密度勾配を作る。

ショ糖液の各濃度の密度は以下の通り。

60% 1.29

40% 1.18

20% 1.08

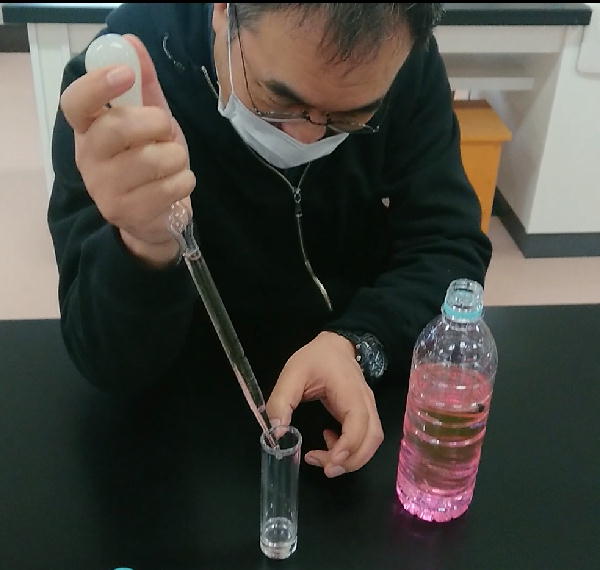

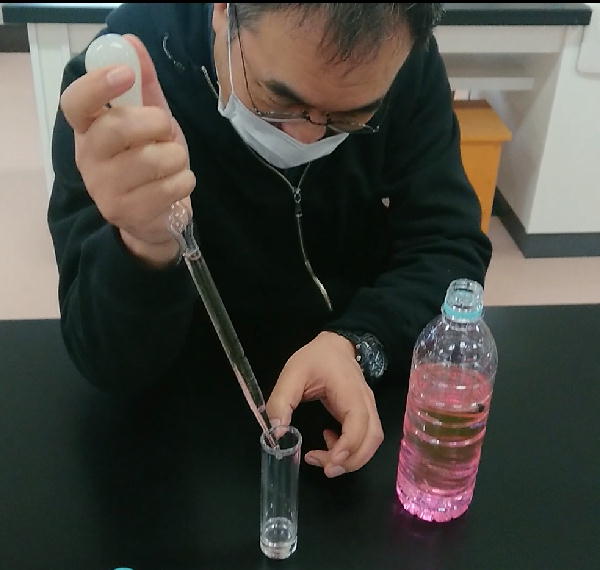

駒込ピペットで、混ざらないように慎重に入れていく。

動画

時間がかかるが、慎重にやればそれほど難しくはない。

生徒には、少し難しいかも。ピペット操作の練習にはなる。

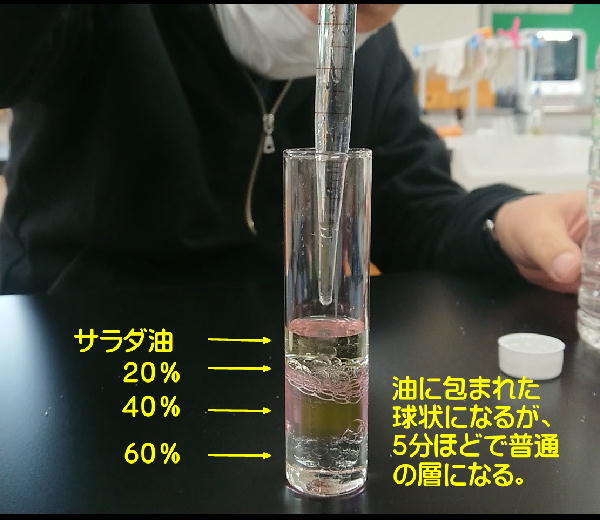

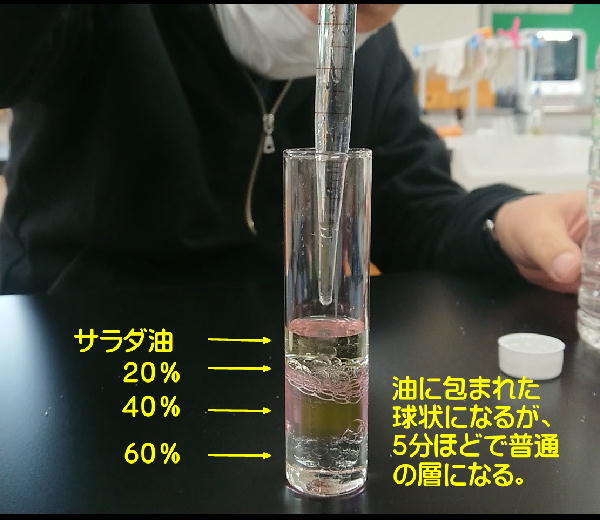

お手軽にやりたいときは、サラダ油の層を上に作るとよい。

層ができたら、上のサラダ油はピペットで吸い取って取り除く。

ただし、油が残ったりしてちょっと見栄えが悪い。

動画

発泡スチロールなどを浮かべてもよいかもしれない(まだ試していない)

ショ糖の密度勾配の完成。

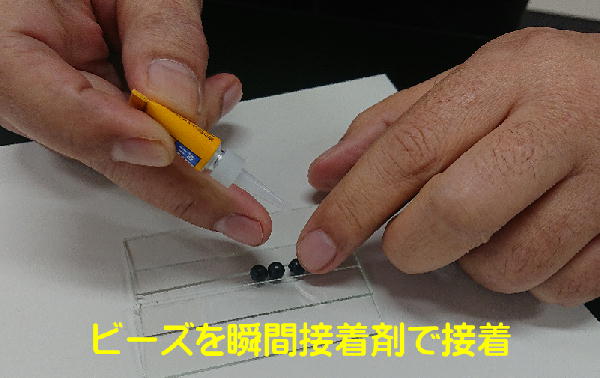

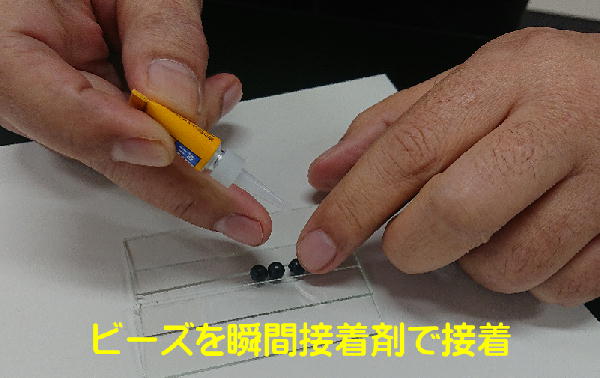

2.ビーズを瞬間接着剤で接着

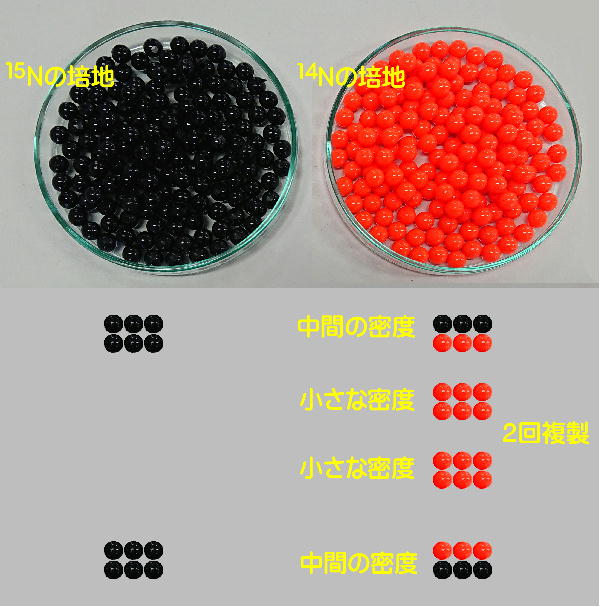

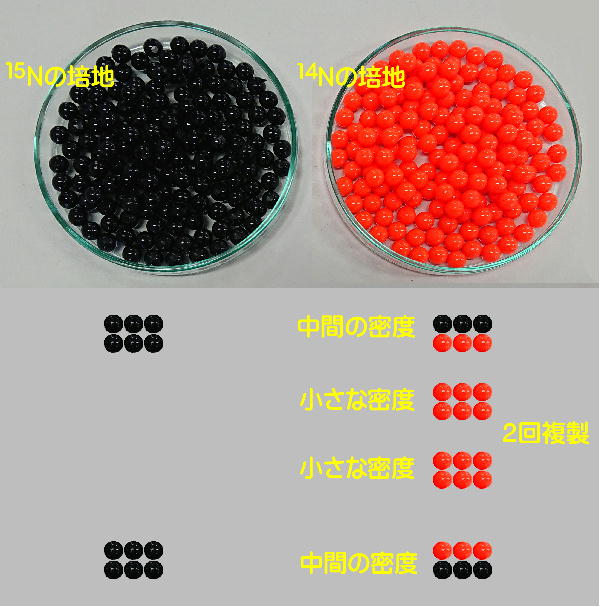

メセルソンとスタールの実験で、重い窒素と軽い窒素のヌクレオチド鎖が結合したものを示すために、アクリルビーズとポリスチレンビーズを接着したものを作る。

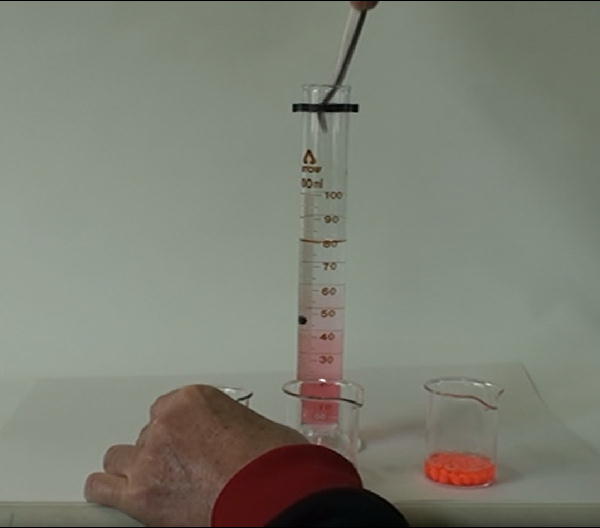

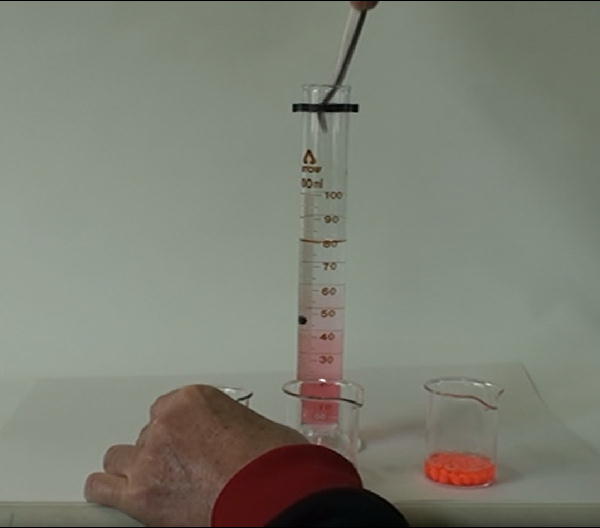

3.ビーズを入れる。

あらかじめ、入れるビーズを洗剤液に入れて、気泡を抜いておく。

ビーズに気泡がまとわりつくと、密度が変わってうまくいかない。

左(黒)はアクリル 中央(黒橙)はアクリルとポリスチレンを接着したもの 右(橙)はポリスチレン

静かに少しずつ入れていく。一気に入れると上部の層が混ざってしまう。

動画

密度によって位置が変わること、また、バンドを形成すること、量によってバンドの幅が広がることを示すことができる。

4.DNAのヌクレオチド鎖を作ってみる。(これは必要ないかも…)

動画

5.もっと大きなメスシリンダーでやってみる

動画

終わりに

材料がポリスチレンとアクリルであれば、球状でなくても問題ない。

アクリルにはアルファベットが書かれた立方体のものもあって、塩基の組も示せるのではないかと期待するが、ポリスチレンに同様のものがない。

使い捨てシャーレはポリスチレン(という記憶)なので、アクリル板と組み合わせれば、棒状のものは自作可能だろう。

どこかの会社が、結合可能で、塩基の違いを考慮に入れたものを作ってくれれば、自己複製の良いモデルになるのではないだろうか。

今回使用した、アクリルビーズとBB弾にも4色以上のものがあるので、その気になれば塩基の組み合わせは色で示すことが可能。

今回は、密度の違いを強調するために2色にした。

生徒実験にすることも、演示実験にすることも可能だと思う。

はじめに

メセルソンとスタールの実験は、シンプルでわかりやすいものであるが、高校生の中には、イメージしにくいものもいる。

「物が途中で止まる」「密度によって、位置が変わる」「バンドになる」ということがわかりにくいようである。

そこで、メセルソンとスタールの本質的な部分を可視化できるモデル実験を考えてみた。

材料・準備するもの

60%、40%、20%のショ糖液 ポリスチレン球(6mm BB弾)、アクリル球球(6mm アクセサリー用のビーズ)

アクリル球は、アクセサリー用なので、穴が開いているものしかなかった。

逆にポリスチレン球はBB弾なので穴が開いていない。

ショ糖液。

濃度がわかるように赤インクで着色した。

方法

1.ショ糖液の密度勾配を作る。

ショ糖液の各濃度の密度は以下の通り。

60% 1.29

40% 1.18

20% 1.08

駒込ピペットで、混ざらないように慎重に入れていく。

動画

時間がかかるが、慎重にやればそれほど難しくはない。

生徒には、少し難しいかも。ピペット操作の練習にはなる。

お手軽にやりたいときは、サラダ油の層を上に作るとよい。

層ができたら、上のサラダ油はピペットで吸い取って取り除く。

ただし、油が残ったりしてちょっと見栄えが悪い。

動画

発泡スチロールなどを浮かべてもよいかもしれない(まだ試していない)

ショ糖の密度勾配の完成。

2.ビーズを瞬間接着剤で接着

メセルソンとスタールの実験で、重い窒素と軽い窒素のヌクレオチド鎖が結合したものを示すために、アクリルビーズとポリスチレンビーズを接着したものを作る。

3.ビーズを入れる。

あらかじめ、入れるビーズを洗剤液に入れて、気泡を抜いておく。

ビーズに気泡がまとわりつくと、密度が変わってうまくいかない。

左(黒)はアクリル 中央(黒橙)はアクリルとポリスチレンを接着したもの 右(橙)はポリスチレン

静かに少しずつ入れていく。一気に入れると上部の層が混ざってしまう。

動画

密度によって位置が変わること、また、バンドを形成すること、量によってバンドの幅が広がることを示すことができる。

4.DNAのヌクレオチド鎖を作ってみる。(これは必要ないかも…)

動画

5.もっと大きなメスシリンダーでやってみる

動画

終わりに

材料がポリスチレンとアクリルであれば、球状でなくても問題ない。

アクリルにはアルファベットが書かれた立方体のものもあって、塩基の組も示せるのではないかと期待するが、ポリスチレンに同様のものがない。

使い捨てシャーレはポリスチレン(という記憶)なので、アクリル板と組み合わせれば、棒状のものは自作可能だろう。

どこかの会社が、結合可能で、塩基の違いを考慮に入れたものを作ってくれれば、自己複製の良いモデルになるのではないだろうか。

今回使用した、アクリルビーズとBB弾にも4色以上のものがあるので、その気になれば塩基の組み合わせは色で示すことが可能。

今回は、密度の違いを強調するために2色にした。

生徒実験にすることも、演示実験にすることも可能だと思う。

Omnisサークル次回活動の予定

未定

教育関係者の参加自由。希望者は連絡下さい。 ymorita@nifty.com