はじめに(このページを学習する前に)

このページが、中間考査(今年はありませんが)までの山場になります。

昨年の例では、この次のページまでが中間考査の試験範囲でしたから、このページを学習しているのが、5月23日(土)までなら、生物の学習は順調に進んでいると言えます。

休校になっていろいろ不安になることもあると思いますが、生物の授業については大丈夫です。

さて、このページは「染色体の乗換え」と「遺伝子の組換え」がテーマです。

「乗換え」と「組換え」は、紛らわしい用語なので、十分に慣れるまでは「染色体の乗換え」と「遺伝子の組換え」というように必ずセットにして使うようにしてください。

そして、目標(ノートの左上にある四角い囲みの中)にもあるように、この遺伝子の組換えの数値から、染色体上の遺伝子座の位置が割り出され、地図が作られました。

染色体地図といいます。その考え方についても学習しましょう。

それでは、教科書とノートを用意して、始めましょう。

[調べよう] 教科書150ページ

(1) 染色体の乗換えとは

(2) 遺伝子の組換えとは

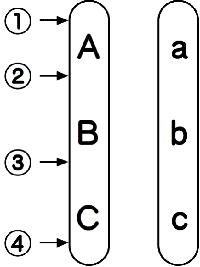

[考えよう]図のように連鎖している3組の対立遺伝子がある。

(1) ①~④の場所で染色体が乗換えた時、組換えが起きる遺伝子座の組み合わせはどれか。

① ②

③ ④

(2) 染色体がランダムに1回だけ乗換えるとき、最も組換えが起こりやすいのはどの遺伝子座間か。

(3) 染色体上の遺伝子座の位置が遠いほど、遺伝子の組換えは、(起こりやすい or 起こりにくい)

[調べよう] 教科書154ページ

(1) 組換え価とは何を表す数値か。

(2) 組換え価を求める計算式を示せ(配偶子の方)。

<講義> 検定交雑

内容を短くまとめなさい。

(正解はない。後から読んで自分でわかるようにまとめてみなさい。)

[考えよう] 図のように連鎖している2組の対立遺伝子(A、a)(B、b)がある。

(1) 組換え価が10%のとき、生じる配偶子の分離比を求めよ。

(2) 生じる配偶子の分離比が次の時、組換え価を求めよ。

AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4

<講義> 組換え価と染色体地図

内容を短くまとめなさい。

(正解はない。後から読んで自分でわかるようにまとめてみなさい。)

戻る

戻る